記事公開日

セキュリティが心配?中小企業が知るべきクラウドのセキュリティ対策とその基本

- はじめに:セキュリティが心配?中小企業が知るべきクラウドのセキュリティ対策

- クラウドセキュリティの基本知識

- 中小企業が備えるべきクラウドセキュリティ対策

- サイバー攻撃の脅威とクラウド活用による防衛策

- 実例で学ぶ!クラウドでセキュリティ強化した中小企業事例

- 製造業:旧来のファイルサーバーからクラウド移行で情報管理を効率化

- 医療業界:個人情報の保護とBCP対策としてクラウド活用

- 建設・不動産業:現場と本社での安全なデータ共有

- ITに詳しくない企業がセキュリティ強化に成功した理由

- すぐ始められる!中小企業のためのクラウドセキュリティ対策チェックリスト

- まとめ:中小企業こそクラウドを安全に使いこなそう

はじめに:セキュリティが心配?中小企業が知るべきクラウドのセキュリティ対策

クラウドサービスは、今や大企業だけのものではありません。サーバーの設置コストを抑えられ、インターネット環境さえあればどこからでもアクセスできる手軽さから、中小企業でも導入が進んでいます。業務改善やDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるうえで、クラウドは非常に心強い味方となるでしょう。

一方で、「クラウドってなんだか不安…」「情報漏洩されたらどうしよう」といった声が経営者や情報担当者からよく聞かれます。特にIT部門を持たない企業では、クラウドのセキュリティがブラックボックスのように感じられ、導入をためらってしまうことも少なくありません。

しかし実際には、クラウドには高度なセキュリティ技術が備わっており、正しく使えば情報漏洩のリスクを大きく下げることが可能です。本記事では、クラウドのセキュリティに対する不安を解消し、中小企業が安心して導入できるよう、基礎知識から実践的な対策、事例やチェックリストまでを体系的に解説していきます。

クラウドセキュリティの基本知識

クラウドのセキュリティに対する理解を深める第一歩は、「何が違うのか」「何が守られているのか」を知ることです。このトピックでは、オンプレミス(自社サーバー)との違い、クラウドに備わる機能、ベンダー選びの基準、そしてよくある誤解について整理します。

クラウドとオンプレミスの違いとセキュリティの考え方

クラウドとオンプレミスの最大の違いは「管理の主体」にあります。

| 項目 | クラウド | オンプレミス |

|---|---|---|

| 管理者 | ベンダーと利用企業の“責任分担” | 自社で全て管理 |

| 導入コスト | 初期費用少(サブスクリプション型) | 初期投資大(ハード・ソフト・人材) |

| セキュリティ更新 | ベンダーが定期的に自動更新 | 自社で対応(見落としがちな項目) |

| 拡張性・柔軟性 | 必要に応じてすぐに拡張可能 | 増設・設定変更に時間とコストがかかる |

クラウドでは、「ベンダーがインフラ部分を守り、ユーザーがデータの取り扱いを守る」という**責任共有モデル(Shared Responsibility Model)**が基本です。つまり、クラウドだから「全部任せて安心」ではなく、自社でも適切な設定や運用ルールを整える必要があります。

クラウドサービスが備える標準セキュリティ機能とは

クラウドサービスは「不安」という印象を持たれがちですが、実際には非常に多くの標準セキュリティ機能が備わっており、多くの中小企業が自前では実現できないレベルの安全性を確保できます。

主なクラウドの標準セキュリティ機能

| 機能名 | 概要とメリット |

|---|---|

| データの暗号化 | 通信時・保存時のデータを暗号化。情報が盗まれても読めない状態に。 |

| 多要素認証(MFA) | パスワード+認証コードなど2段階で本人確認。乗っ取りリスクを大幅に低減。 |

| アクセス制御 | ユーザーごとにアクセス権限を設定。不要な情報閲覧をブロック。 |

| アクティビティログ監査 | 誰が・いつ・何をしたかを記録。不正アクセスの追跡や社内不正の抑止に有効。 |

| 自動セキュリティアップデート | 常に最新のセキュリティ状態を維持。人的ミスや古いソフトによる脆弱性を回避。 |

たとえば、Microsoft 365やGoogle Workspaceでは、標準で暗号化やMFA機能が提供されています。また、クラウドサービスには冗長化(バックアップ体制)や障害時の自動切り替えなど、業務継続性(BCP)を高める仕組みもあります。

こうした機能を使うには、専門的な知識はほとんど不要です。導入時にチェックリストを活用し、適切な設定を行えば、日々の運用負荷も大きく軽減できます。

信頼できるクラウドベンダーの見極め方

クラウドを選ぶうえで「価格」や「機能」も重要ですが、それ以上に大切なのがセキュリティ面での信頼性です。ここでは、信頼できるクラウドベンダーを選ぶための3つのポイントをご紹介します。

チェックすべき主な項目

-

第三者認証を取得しているか

ISO/IEC 27001(情報セキュリティ管理)やSOC 2(セキュリティ監査)などの認証があると、一定水準のセキュリティ対策が施されていると判断できます。 -

セキュリティ方針や対応履歴を公開しているか

過去の障害やセキュリティインシデントを正直に公表しているかどうかも重要です。透明性の高さは信頼性の証です。 -

サポート体制が整っているか

中小企業にとって、困ったときにすぐ対応してくれる体制は非常に重要です。日本語対応のチャットサポートや電話窓口の有無も確認しましょう。

主要クラウドベンダーの比較(セキュリティ視点)

| ベンダー名 | セキュリティ特徴 | 中小企業向け評価 |

|---|---|---|

| Microsoft Azure | 高度な暗号化・ゼロトラスト設計 | サポート充実、安心感あり |

| Google Cloud | AIによる異常検知・リアルタイム監視 | セキュリティ技術に強み |

| Amazon AWS | 世界最大級の導入実績。監査・認証も多数取得 | 信頼性と拡張性に優れる |

選定時は、「自社にとって何が重要か(コストか、国内サポートか、セキュリティ重視か)」を明確にした上で比較検討することがポイントです。

クラウドセキュリティでよくある誤解

クラウド導入にあたっては、誤ったイメージや情報に基づいた不安が広がっていることも少なくありません。ここではよくある4つの誤解を取り上げ、実際のところどうなのかを解説します。

よくある誤解とその実態

| 誤解内容 | 実際は… |

|---|---|

| 「クラウドは誰でも見られるのでは?」 | 正しく設定すれば、社内関係者だけにアクセス制限可能。暗号化も標準装備。 |

| 「データが海外に保存されるから危険」 | 国内データセンターを指定できるサービスもあり、保存場所の選択が可能。 |

| 「クラウドはすぐにハッキングされる」 | 自社サーバーよりもセキュリティが強固な場合が多く、世界中の技術者が守っている。 |

| 「一度使ったら移行や解除ができない」 | 多くのクラウドサービスにはエクスポート機能があり、データ持ち出し・他社移行も可能。 |

中小企業こそ、自社でセキュリティを全部抱えるより、クラウドのような「守ってくれる仕組み」を賢く活用する方が安全なのです。

中小企業が備えるべきクラウドセキュリティ対策

クラウドサービスを安全に活用するには、クラウド側の機能だけに頼るのではなく、自社内でも基本的なセキュリティ対策を講じる必要があります。中小企業であっても、負担の少ない形で実施できる施策は数多く存在します。このトピックでは、今すぐ取り組める実践的なクラウドセキュリティ対策を紹介していきます。

社内のアクセス管理体制を見直そう

クラウドセキュリティの基本は、「誰が」「どの情報に」「どこまで」アクセスできるかをしっかりと管理することです。アクセス管理が甘いと、内部不正や誤操作による情報漏洩のリスクが高まります。

アクセス管理で実施すべき主な施策

| 項目 | 内容と目的 |

|---|---|

| アカウントの個人別発行 | 社員ごとに固有IDを発行。共通IDの使い回しは絶対NG。 |

| ロールベース権限管理 | 部署・役職に応じてアクセスできる情報を制限(例:営業は顧客情報のみ閲覧可) |

| 利用ログの記録と監査 | 誰が何を操作したかを記録。不正や操作ミスの追跡が可能 |

| アカウント棚卸し | 退職者・異動者のアカウント削除を定期実施。放置は重大なセキュリティリスク。 |

たとえば、「元社員のアカウントが放置されており、退職後も社内資料にアクセスできていた」という事例は現実に起きています。小さな会社ほど「アカウント管理が煩雑」という理由で後回しにしがちですが、シンプルでもルール化しておくことが重要です。

多要素認証(MFA)の導入はコストゼロでも実現できる?

多要素認証(MFA:Multi-Factor Authentication)は、ユーザー認証の際に「パスワード+別の認証手段(例:SMS、認証アプリ)」を組み合わせることで、アカウント乗っ取りを大幅に防ぐ手法です。

なぜMFAが重要か?

最近では、パスワードリスト攻撃(流出したID・パスワードの使い回し)が横行しており、「パスワードがバレたら即アウト」という状況が発生しやすくなっています。これを防ぐのがMFAです。

導入が簡単で無料のMFA例(主に中小企業向け)

| サービス名 | MFA機能 | 利用例 |

|---|---|---|

| Microsoft 365 | Microsoft Authenticator対応 | Outlook、Teamsなどログイン時に認証コード要求 |

| Google Workspace | Google認証システムでMFA有効可 | Gmail、ドライブなどで認証コードの入力 |

| Dropbox Business | SMSやアプリによる2段階認証 | ファイル共有時にセキュリティ強化 |

これらはすべて無料の標準機能であり、設定も10〜15分ほどで完了します。管理者が一括で設定を行い、全社員に適用させることで、社内全体のセキュリティレベルを一段引き上げることが可能です。

データのバックアップ体制と障害時の復旧手順

クラウドに保存されたデータが何らかの理由で消失・破損した場合、それが「業務の停止」や「顧客対応ミス」に直結することもあります。クラウドといえど、バックアップと復旧体制(BCP)の確保は重要です。

クラウドでも必要な“二重の安心”

| 対策項目 | 説明 |

|---|---|

| 自動バックアップ | クラウドサービス側が自動的にデータを定期保存 |

| 世代管理(バージョン管理) | 過去のバージョンに戻せる機能(上書きや誤削除時に有効) |

| ローカルバックアップ | 重要ファイルは社内PCや外部HDDに定期保存しておく |

たとえばGoogle Workspaceでは、「Googleドライブのゴミ箱を30日間保持」「過去のバージョンを復元」などの機能が標準で備わっています。

さらに、重要資料だけは月1回ローカルにコピーして保存しておくなど、クラウド任せにしすぎない運用もおすすめです。

セキュリティポリシーの作成と社員教育の必要性

クラウドの導入・運用において、「セキュリティポリシー」と「社員教育」は避けて通れません。どれだけ高度な技術を導入しても、人のミスや理解不足が原因で事故が起こるケースが後を絶ちません。

セキュリティポリシーで定めたい内容

-

パスワードルール(定期変更、強度の基準)

-

外部とのデータ共有ルール(ファイルの公開範囲)

-

私用端末の利用可否(BYODポリシー)

-

トラブル発生時の連絡フロー

社員教育の方法(小規模企業でも実践可)

| 方法 | メリット |

|---|---|

| 月1回のショート研修 | 継続的な啓発に最適 |

| ポスター・社内掲示物 | 意識づけに効果的。目に触れる頻度が高い |

| eラーニング導入 | 業務時間を邪魔せず、各自で学べる |

実際に「誰かがファイルを外部に共有してしまった」といった事故は、「操作方法を理解していなかった」「危機感がなかった」ことが原因で起こります。全社員が最低限の知識を持つことが、クラウド活用の最大の防御策となるのです。

サイバー攻撃の脅威とクラウド活用による防衛策

サイバー攻撃というと、大企業や官公庁を狙ったものというイメージをお持ちかもしれません。しかし、最近では中小企業をターゲットにした攻撃が急増しています。クラウドを活用すれば、これらの脅威にも高い水準で備えることが可能です。このトピックでは、最新の脅威とその対策について掘り下げていきます。

中小企業が狙われる理由とは?

近年、中小企業がサイバー攻撃のターゲットとなる事例が後を絶ちません。理由は大きく3つあります。

なぜ狙われるのか?

-

セキュリティ体制が甘いと見られている

専門のIT担当が不在だったり、セキュリティ教育が十分でなかったりすることが多く、攻撃者にとって「侵入しやすい」存在と見なされやすいのです。 -

取引先への踏み台として狙われる

中小企業が大企業と取引している場合、まず中小企業のシステムに侵入してから、大企業のネットワークにアクセスしようとする攻撃(サプライチェーン攻撃)が増えています。 -

身代金目的のランサムウェア攻撃が容易

データを暗号化し、復旧のための「身代金」を要求するランサムウェアが流行しています。中小企業は対策が遅れがちで、攻撃が成功しやすいと見られています。

実際にあった被害事例(要約)

-

製造業A社:メール添付ファイルの開封によりランサムウェア感染。社内の設計データが人質に取られ、業務停止に。復旧までに2週間を要した。

-

運送業B社:社内ネットワークに侵入され、取引先に不審なメールが大量送信。信頼失墜と顧客離れに発展。

このような現実を踏まえると、「中小企業だから狙われない」という考えは今や通用しません。

クラウドによる自動アップデートと脆弱性対策

セキュリティ対策において「アップデートの遅れ」は致命的です。古いソフトウェアには脆弱性が存在することが多く、攻撃者はその穴を突いて侵入してきます。

クラウドサービスを利用する最大の利点の一つが、ベンダー側で自動的にセキュリティアップデートを適用してくれる点です。

従来型(オンプレ)とクラウドの違い

| 項目 | 従来のオンプレミス型 | クラウドサービス |

|---|---|---|

| アップデート作業 | 社内担当者が手動対応。作業漏れリスクあり | 自動更新で常に最新のセキュリティ状態を維持 |

| 対応スピード | 数週間〜数ヶ月遅れることも | 脆弱性発見から数日以内に即時対応が一般的 |

| コスト・工数 | 管理者の時間と労力がかかる | 管理コストなし。ユーザーは意識せずに利用可能 |

例えばMicrosoft 365やGoogle Workspaceでは、セキュリティパッチや機能更新はすべてクラウド側で完了します。

これは特に人員の限られる中小企業にとっては、非常に大きなメリットです。

ウイルス対策ソフトだけでは守れない時代

「ウイルス対策ソフトを入れておけば大丈夫」という考えは、もはや通用しません。現在のサイバー攻撃は、マルウェアやスパイウェア、ファイルレス攻撃、ゼロデイ攻撃など多岐にわたり、従来型のアンチウイルスソフトだけでは検出が困難です。

新しい防御の考え方:「多層防御」と「ゼロトラスト」

| 概念 | 内容 |

|---|---|

| 多層防御 | 複数のセキュリティ技術を組み合わせて防御の“層”を作る |

| ゼロトラスト | 社内外問わず全てのアクセスを「信頼しない」前提で検証・管理する考え方 |

| EDR | 「振る舞い」から不審な動きを検知するエンドポイント防御技術 |

クラウドにはこうした次世代セキュリティ機能を標準で備えるサービスも多く、複雑な設定なしで先進的な保護が受けられます。

たとえばGoogle Workspaceでは「不審なログイン検知」「ログイン時の端末チェック」など、ゼロトラストに近い制御が可能になっています。

インシデント発生時の対応手順とクラウドの利点

「万が一情報が漏れたらどうしよう」という不安に対して、実際に何ができるのか、どう対処するのかを知っておくことも大切です。

インシデント発生時の基本ステップ

-

即時アカウント停止(不正ログイン・誤送信等)

-

ログの確認と被害範囲の特定

-

関係者への報告と被害拡大の抑止

-

関係官庁への連絡(個人情報漏洩時)

-

再発防止策の策定と周知

クラウドを使っている場合、操作履歴(監査ログ)やバックアップ機能を活用することで、速やかな原因特定や復旧が可能です。

また、サービスによっては「誤って共有したファイルを即時削除・共有停止」できる機能もあり、拡大を防ぐ手段が多く用意されています。

実例で学ぶ!クラウドでセキュリティ強化した中小企業事例

実際にクラウドを導入し、セキュリティ面の課題を克服した中小企業の事例を見ることで、「自社にもできる」「難しくない」と感じていただけるはずです。このトピックでは、業種ごとの具体的な導入事例を紹介し、クラウドの実用性と安全性を実感していただきます。

製造業:旧来のファイルサーバーからクラウド移行で情報管理を効率化

課題:老朽化したファイルサーバーと煩雑な管理

ある中堅製造業では、10年以上前に構築したオンプレミスのファイルサーバーを使い続けており、容量不足・共有ミス・バックアップ漏れといった課題が積み重なっていました。また、VPN経由でのアクセスは社員から「使いにくい」と不評でした。

導入したクラウド:Microsoft 365(SharePoint Online)

-

各部署ごとにアクセス制限付きフォルダを作成

-

社外からのアクセスも多要素認証付きで実現

-

毎晩自動バックアップ、過去バージョンの復元も簡単

導入効果

-

情報管理が一元化され、探す・送る手間が激減

-

担当者不在時でも他の社員が即座にファイルを取得可能

-

誤って削除したデータも「30日以内なら復元可能」で安心

「古いサーバー管理から解放され、業務に集中できるようになった」という声も上がっています。

医療業界:個人情報の保護とBCP対策としてクラウド活用

課題:電子カルテや診療データの保管と安全性への懸念

ある地方のクリニックでは、紙とPCにバラバラに保存された患者データを統合するにあたり、「個人情報をどう安全に扱うか」が最大の課題でした。加えて、災害時にデータが失われるリスクにも不安を抱えていました。

導入したクラウド:Google Workspace(ドライブ+フォーム)

-

患者の受付や問診情報をGoogleフォームで電子化

-

データはGoogleドライブで暗号化保管、職員の閲覧権限を制限

-

災害時でもインターネット環境があればアクセス可能

導入効果

-

紙管理をやめ、業務効率が大幅アップ

-

データをクラウド化したことで火災・停電にも強くなった

-

患者との信頼感も「情報管理がしっかりしている」と好印象

医療機関のような機密性の高い業種でも、クラウドが安全な選択肢となっています。

建設・不動産業:現場と本社での安全なデータ共有

課題:出先からの資料確認や、図面ファイルの誤送信問題

建設会社C社では、設計図や契約書類のやり取りをメール添付で行っており、誤送信や旧ファイルの上書きなどが頻発していました。外出の多い営業スタッフからは「現場でファイルが見られない」との不満も。

導入したクラウド:Box(クラウドストレージサービス)

-

大容量図面の高速プレビューが可能

-

モバイルアプリで現場からの安全アクセスを実現

-

ファイルの共有リンクに有効期限・閲覧制限を設定

導入効果

-

現場からの問い合わせ対応がリアルタイムに

-

誤送信リスクが激減し、ファイルの管理も明確化

-

社外の協力業者とも安全に一時的な共有が可能に

「現場×本社」の情報連携をクラウドが強力に支えてくれる好事例です。

ITに詳しくない企業がセキュリティ強化に成功した理由

背景:社内にIT担当者が不在で、全てベンダー任せだった中小企業D社

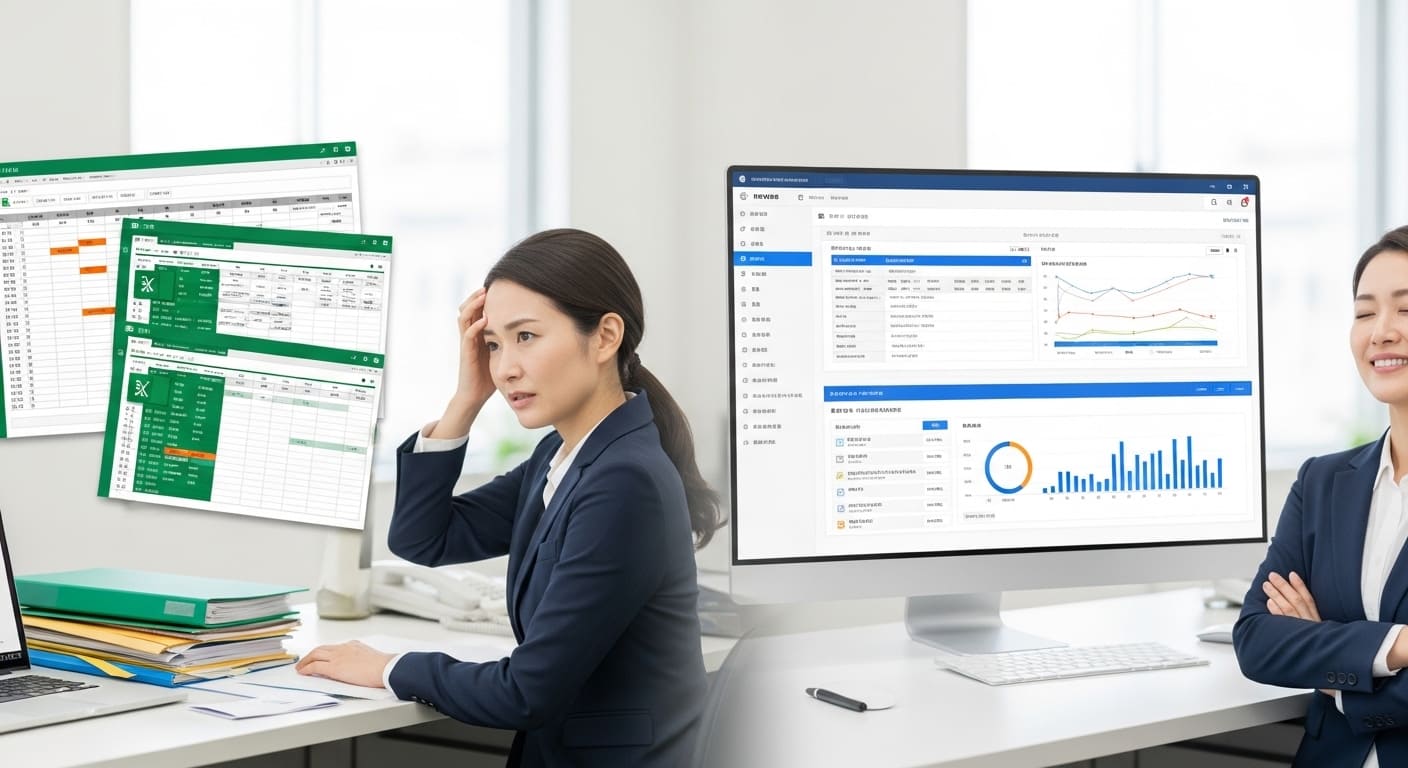

中小企業D社では、Excelベースの管理や、USBによるファイルのやり取りが続いており、セキュリティリスクが高い状態でした。しかし、社内に専門知識のある人材がいなかったため、「クラウドは難しそう」「トラブル時が心配」と導入に踏み切れない状態でした。

成功のポイント:

-

導入サポート付きの国産クラウドサービスを選択(例:サポート電話・導入支援あり)

-

初期設定はITパートナー企業に任せ、運用は自社で対応可能な範囲に限定

-

クラウドの使い方を社内マニュアル化+定期的なオンライン研修を実施

結果:

-

「自社でもIT活用できる」という成功体験に

-

誤送信・紛失・漏洩の不安がほぼゼロに

-

ベンダーとの関係構築により、安心してDXを進行中

「難しく見えても、正しい導入支援とステップがあれば十分に対応できる」ことを証明する好例です。

すぐ始められる!中小企業のためのクラウドセキュリティ対策チェックリスト

クラウドのセキュリティ対策は、決して大企業だけのものではありません。中小企業でも「最低限これだけは押さえておきたい」ポイントを実行することで、大きな被害を未然に防ぐことが可能です。このトピックでは、導入前・導入後に確認したい対策をチェックリスト形式で整理し、今すぐ実行できる対策を紹介します。

クラウド導入前に確認すべき10のポイント

クラウド導入を検討する際は、事前に以下のような項目を確認することが重要です。

導入前チェックリスト

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 1. ベンダーの信頼性 | 実績、導入事例、第三者認証(ISOなど) |

| 2. サポート体制 | 問い合わせ窓口の有無・対応時間 |

| 3. データの保存場所 | 国内サーバーか?海外でも問題ないか? |

| 4. アクセス管理機能の有無 | 権限管理・ログ監視が可能か |

| 5. バックアップ機能 | 自動保存や復元機能の有無 |

| 6. 多要素認証(MFA)対応 | 乗っ取り防止策が標準で使えるか |

| 7. 操作ログの記録 | 誰がいつ何をしたか確認可能か |

| 8. 利用料金と契約内容 | 隠れコストがないか、解約は簡単か |

| 9. 利用規約・プライバシー方針 | データの取り扱いについて明記されているか |

| 10. 操作のしやすさ | ITに詳しくない社員でも扱えるか |

これらをベンダーに確認したり、導入サポートを受けたりしながら、安心してクラウドに移行できる準備を整えましょう。

社内体制・運用ルール整備のステップガイド

クラウドを導入したら、それを安全に運用するためのルール整備も重要です。中小企業向けに、無理のない形で進める手順を解説します。

運用ルール整備のステップ(例)

-

責任者の明確化:管理責任者を1人置く(兼任でも可)

-

アカウントの管理基準:社員・外部委託者の区別、退職者の処理ルール

-

権限の設定方針:部署ごとに必要最小限のアクセス範囲に限定

-

パスワードルール:12桁以上、英数字記号混在、3ヶ月ごとに変更など

-

共有ルール:外部共有の手順・承認ルールを明文化

WordやExcelで簡単な「クラウド利用規程」を作るだけでも、社員の意識は大きく変わります。

無料ツールやクラウドオプションを活用する

「セキュリティ対策=コストがかかる」と思われがちですが、無料で使える機能やツールも豊富にあります。これらをうまく活用すれば、初期投資を抑えて高い効果を得られます。

無料・低コストで使えるセキュリティ支援

| ツール/機能 | 内容 |

|---|---|

| Google Authenticator | 多要素認証アプリ(スマホで無料) |

| Microsoft 365 無料プラン | 基本的なセキュリティ機能が標準搭載 |

| Google Workspace Essentials | 小規模チーム向け、管理機能あり |

| Dropbox Business トライアル | 外部共有制御やログ監査が体験可能 |

加えて、クラウドベンダーの中には「セキュリティ診断」や「初期設定ガイド」の提供を行っているところもあります。こうしたオプションを積極的に活用することが、スムーズで安全なクラウド導入の鍵です。

社員向けセキュリティ研修で意識を高める

技術だけでなく「人」への対策も欠かせません。特に中小企業では、社員一人ひとりのリテラシーが全体のリスク管理に直結します。

実施しやすいセキュリティ教育の例

-

月1回の「ヒヤリハット共有会」

→ 誤送信や不審メールなど、実体験を共有して学ぶ -

eラーニング活用

→ IPA(情報処理推進機構)の無料教材などを利用 -

クイズ形式の研修

→ 「このメール、開いていい?」など直感的に学べる

「セキュリティは難しい」と敬遠されがちですが、身近な事例から意識を高めることが第一歩です。

まとめ:中小企業こそクラウドを安全に使いこなそう

中小企業がクラウドを導入する際、「セキュリティが不安だからやめておこう」と感じるのは、ごく自然な反応です。ですが、この記事でご紹介してきたように、クラウドはむしろ自社サーバーよりも安全に運用できる仕組みが整っているのです。

特に中小企業にとっては、クラウドの以下の点が大きな味方になります。

-

自動アップデートによる最新セキュリティ維持

-

多要素認証やアクセス管理などの高度な機能が標準装備

-

IT人材がいなくても活用できる運用支援・サポート体制

-

万が一の災害やサイバー攻撃時も迅速な復旧が可能

また、実際の事例でご紹介したように、ITに詳しくなくてもセキュリティ強化に成功した中小企業は数多く存在します。大切なのは、「何をすべきかを知り、少しずつ対策を講じる」ことです。

「クラウドの導入に興味はあるけれど、不安もある」そんな方は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりご相談ください。貴社の業務内容や予算に応じた最適なご提案をさせていただきます。

| お勧めのクラウドサービスの記事 |

|---|

| 中小企業がクラウドを採用すべき5つの理由 |

| クラウドがなぜDX(デジタルトランスフォーメーション)の第一歩なのか |

| オンプレミスからクラウドへ移行すべきタイミングとは? |

| クラウドって何?中小企業のための基本解説 |

| 従業員の理解と協力を得る!クラウド導入を成功させる社内教育の実践ガイド |